国際クラブでは発展途上国の社会的、経済的発展に貢献するため、

人材の育成と技術等の移転に協力しています。

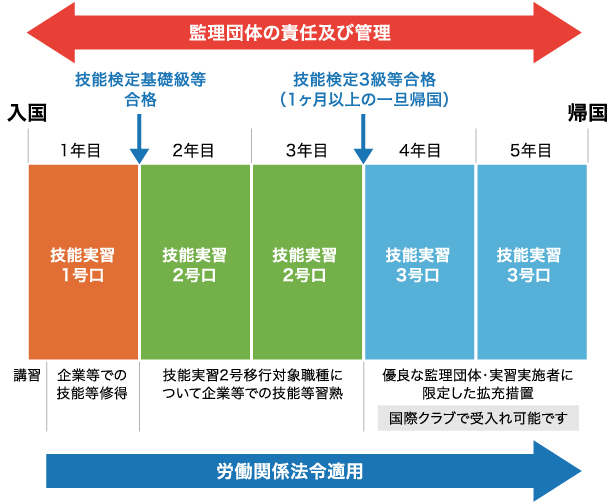

技能実習生受入れの制度

技能実習制度とは

- 我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的・趣旨とした、国際協力の推進です。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において実習実施者(企業)と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。 国際クラブは「優良団体」です

- 当財団は、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受けております。そのため、優良な監理団体として認められているため、第3号の技能実習監理をすることが可能です。

関東事務所を開設

- 令和4年11月1日、東京都豊島区池袋に一般財団法人国際クラブ関東事務所を開設。関東圏内その他以北の実習実施者、実習生の監理に対応するため、本部同様一般監理事業の許可を取得し技能実習監理を行っております。

〒171-0014

東京都豊島区池袋3-60-5 フェイヴァーフィールド池袋202号

TEL・FAX 03-6903-1068

一般財団法人国際クラブ関東事務所 技能実習生の受入れ国

-

中華人民共和国

ベトナム社会主義

共和国

タイ王国

カンボジア王国

インドネシア共和国

フィリピン共和国

ミャンマー連邦

共和国

ラオス人民民主

共和国

モンゴル人民

共和国

インド

技能実習生受入れのメリット

-

1

社内の活性化日本の少子高齢化が顕著になっている今、多くの企業においても社内従業員の高齢化が進んでいます。若い人材が集まらない企業様にとって、元気のある若い技能実習生の受入れは職場の活性化になります。

2

社内環境の改善技能実習生を受入れることにより、職場全体が技能を教え・伝える姿勢となり、社員も仕事に誇りを持ち、さらには業務の工程を見つめ直す等、作業効率や生産性の改善が期待できます。

3

国際貢献による信頼性の向上技能実習制度は、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。そのため、技能実習生の受入れは直接的な国際経済の発展になるばかリではなく、国際的企業としてのイメージ向上にもなります。

4

国際ビジネスヘの展開帰国した技能実習生との関係を継続させることによリ、現地情報を入手する等して事業をグローバル化させることも可能です。

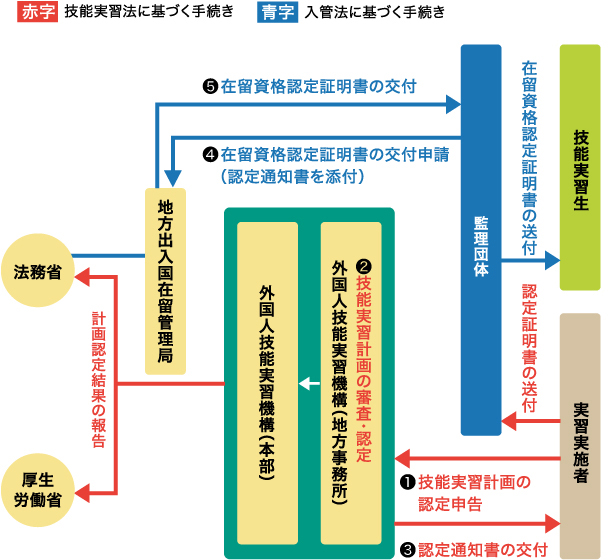

技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付(団体監理型第1号技能実習のケース)

技能実習の種類

技能実習には1号〜3号までの3種類があります。

-

技能実習1号

技能実習1年目。日本へ入国し、1ヶ間日本語及び生活習慣等の講習を受けます。残りの11ヶ月間は、各企業において雇用契約に基づき技能の修得を行います。

技能実習1号の目標は、技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格となリます。技能実習2号

技能実習2・3年目。技能実習1号を終え、試験に合格した実習生が技能実習2号に移行し、技能実習1号で修得した技能等を習熟する活動を行います。

技能実習2号の目標は、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格となります。

(技能実習2号に移行不可の職種有り。技能実習制度 移行対象職種・作業一覧参照)技能実習3号

技能実習4・5年目。技能実習2号を終え、実技試験に合格した実習生が技能実習3号へ移行し、技能実習2号で習熟した技能等を熟達する活動を行います。

技能実習3号の目標は、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格となります。

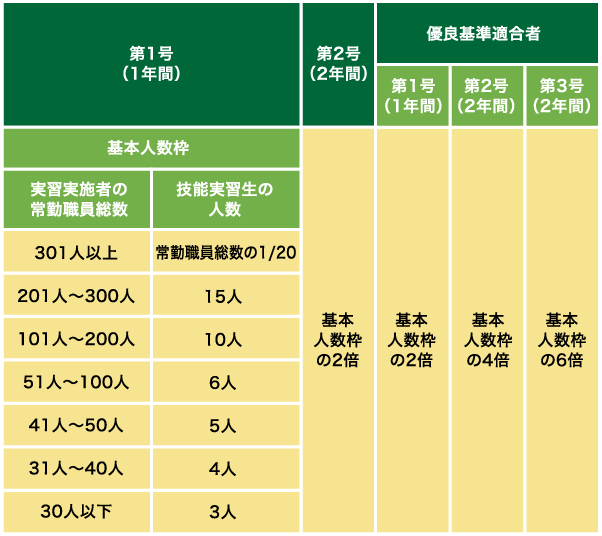

(技能実習3号実習生の受入れに関しては、様々な要件を満たす必要有り。) 技能実習の人数枠

- 実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

技能実習生面接から帰国まで

1

技能実習生の面接

-

実習実施機関の希望職種別に実技試験および面接を技能実習生本国で実施し、技能実習生を選別する。

2

技能実習生の事前教育

-

面接にて選ばれた技能実習生は、日本入国前に本国で2ヶ月以上の日本語教育等を行います。

3

技能実習生の日本入国

-

在留資格認定証明書交付後、日本に入国します。

日本への入国手段は、船便又は飛行機を利用。

4

技能実習生の集合講習

-

日本に入国後、業務提携している(株)リバティ リバティインターナショナルスクールで1ヶ月間、日本語教育および日本の生活習慣等の集合講習を行います。

5

実習実施機関における技能実習

-

実習実施機関において11ヶ月の技能実習1号と技能実習2号(2年間)、技能実習3号(2年間)が行われます。技能実習3号になるためには、優良な監理団体・実習実施者が条件です。

6

技能実習生の帰国

-

日本における3年間または5年間の技能実習を修了した技能実習生は、本国において日本で習得した知識、技能、技術等の指導を行います。

技能実習生受入れに関わるスケジュール

-

1

技能実習生受入れ

事業の決定 -

2

技能実習生

受入れ企業の

求人・選定 -

3

外国側の

送り出し機関

選定 -

4

技能実習生決定、

書類作成 -

5

外国人技能実習

機構 -

6

在留資格認定

証明書の取得 -

7

査証(ビザ)取得

-

8

技能実習生

入国 -

9

財団による

集合講習 -

10

各企業

技能実習生

受入れ

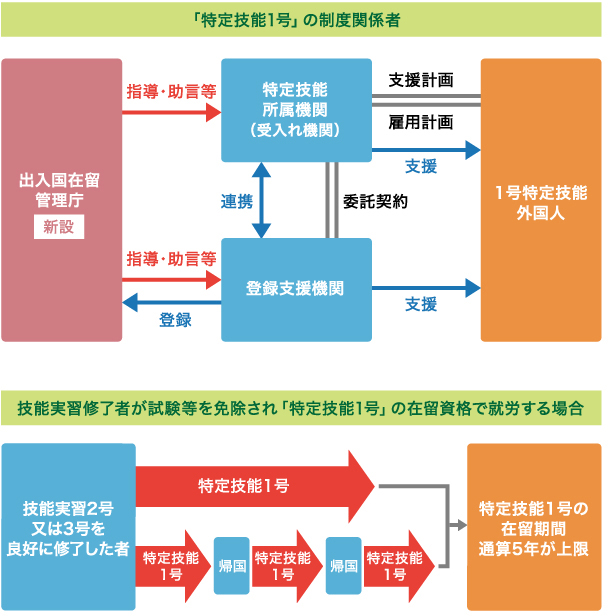

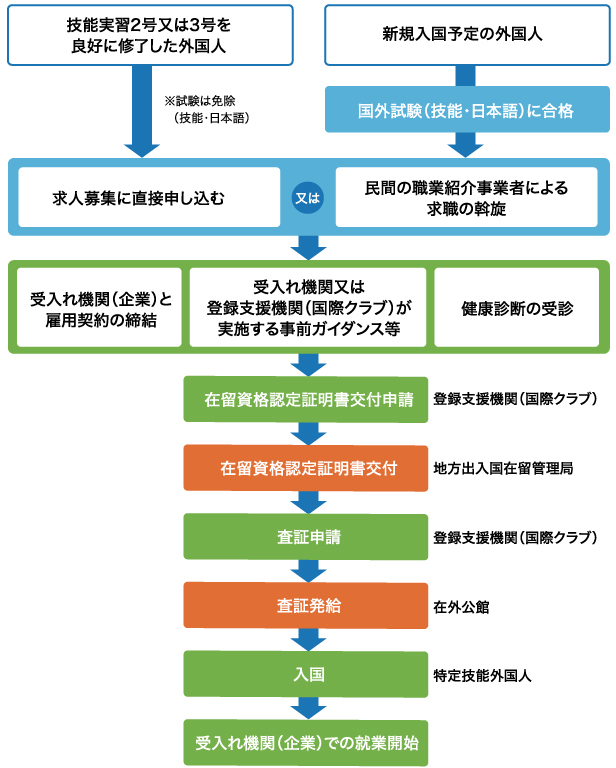

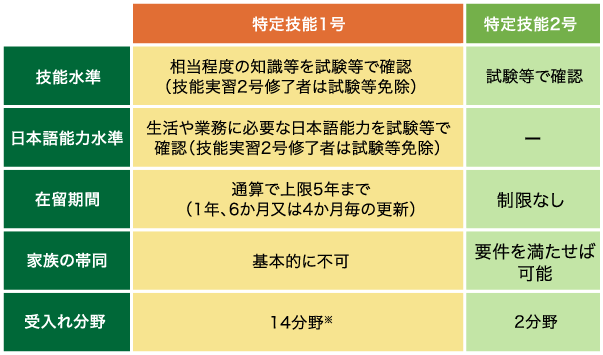

特定技能受入れの制度

在留資格「特定技能」とは

- 国内人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人に係る在留資格として創設されました。

これにより、2019年4月から在留資格「特定技能」での受入れが可能となりました。 国際クラブは「登録支援機関」として、

「特定技能所属機関(受入企業)」の委託を受けさせていただきます- 当財団は、令和元年9月27日付、「登録支援機関」として認可を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施いたします。支援内容は以下の通りです。

登録支援機間とは

- 登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。委託を受けた機関は、出入国在留監理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。